支教是志愿服务的一种形式,正规的支教过程需要申请者经过申请、材料审核、面试、培训等多个流程。

现在网上有很多广告宣称,交一定的费用,在农村待几天,和孩子一起举办几次活动,就可以拿到所谓的“支教公益证书”,把“支教”变成一门生意。

七天“教”团安排了四天观光。

七天“教”团安排了四天观光。教学活动变成旅行团。

从周晓大学毕业后,她计划花一年时间教书。前不久,她在网上搜索,发现网络平台上有很多教学招聘的信息。她选择了其中一个互动比较多的帖子进行咨询。

在填写了另一方提供的相关问卷后,周晓收到的答复是该信息已获批准。起初,周晓得知她通过了考试有点兴奋,但接下来的交流让她对这个教学项目产生了怀疑。

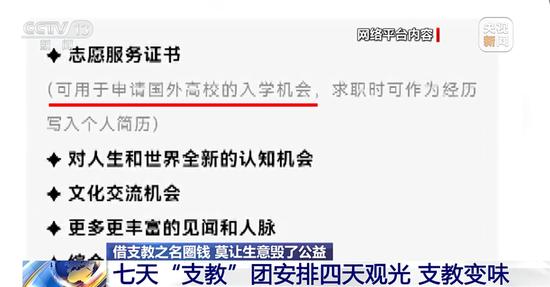

记者在周晓提供的项目行程中看到,七天行程的前四天是旅游体验,后两三天标有上午授课,下午备课。以教学为名的项目收费3590元,招聘机构特别注明:“参加项目可获得有含金量的志愿服务证书,可用于申请国外大学录取机会。”

周晓发现,项目所在的微信官方账号文章中提到的学生,都是高中毕业生或者大学生。他们之所以来参加这个项目,是为了丰富自己的简历,方便自己申请国外学校。“我当时就觉得这种行为已经变质了,因为这已经不是纯粹的公益了。公益与利益对等,子女与事业捆绑。”

周晓发现,项目所在的微信官方账号文章中提到的学生,都是高中毕业生或者大学生。他们之所以来参加这个项目,是为了丰富自己的简历,方便自己申请国外学校。“我当时就觉得这种行为已经变质了,因为这已经不是纯粹的公益了。公益与利益对等,子女与事业捆绑。”当周晓向机构联系人表达这样的“教导”时,被对方微信拉黑。

根据周晓提供的线索,记者发现,目前网络平台上出现了大量以“支教”为名的研学夏令营广告。

根据周晓提供的线索,记者发现,目前网络平台上出现了大量以“支教”为名的研学夏令营广告。记者在某网络平台搜索关键词“志愿服务支教”,出现大量推荐内容。一个名为“大凉山夏令营”的账号,在今年5-6月短短一个月的时间里,发表了32篇“笔记”,“笔记”的封面多是衣衫褴褛的孩子。

在他最近的“笔记”中,第一条内容就是介绍夏令营的孩子们可以参加志愿服务,担任“支教老师”和“公益使者”。当记者询问该项目是否为公益项目时,账号联系人回复:“支教活动持续15天,收费7680元,不算公益。”

记者问如何在暑假教学生。联系人说会组织学生参加。“整个活动就是体验山野生活,干活、扛柴、劈柴。当地以前比较穷,孩子上学的路比较远,会跟着当地的孩子沿着村道走。”

记者问如何在暑假教学生。联系人说会组织学生参加。“整个活动就是体验山野生活,干活、扛柴、劈柴。当地以前比较穷,孩子上学的路比较远,会跟着当地的孩子沿着村道走。”本来是收取报名费,组织集体旅行体验生活的行为,却被包装上了“支教”“公益”等字眼。在该机构今年发布的几个夏令营介绍中,记者发现其大量使用了未成年人衣衫褴褛的形象。当记者问照片是不是现在的情况时,对方说照片是几年前拍的。

对此,中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示,现在还有机构用“卖相惨”的照片做宣传,这其实是在用虚假信息欺骗和误导消费者。

以“教学”为名的旅游项目

以“教学”为名的旅游项目涉嫌违法,亟待整改规范。

以贫困地区儿童的形象作为当下的宣传噱头,有“卖惨”营销之嫌,不仅触犯了法律红线,也败坏了社会风气。而大量充斥网络的所谓“支教”团体,粗略一看,也被质疑有公益作秀之嫌。

在一个名为“北京亲子研学营”的微信官方账号中,记者看到了几个标有“授课课程”的项目介绍,包括贵州黔西、湖南湘西、云南禄劝。

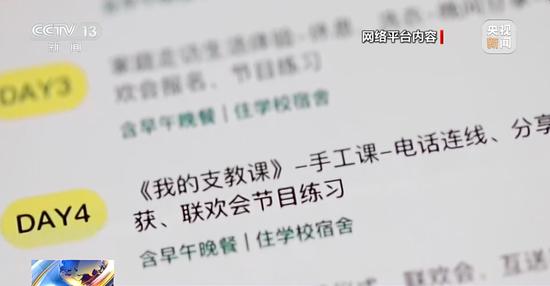

一个名为“湖南湘西暑期游学独立营,我的教学班”的项目,面向8-15岁的青少年,8天的行程,每人6300元。记者发现,在其公布的行程中,涉及“教学”的只有三节课,其他行程都是参观博物馆、家访和非遗手工艺课。

我国《慈善法》规定,慈善活动应当遵循合法、自愿、诚信、非营利的原则,不得违反社会公德、危害国家安全、损害社会公共利益和他人合法权益。

我国《慈善法》规定,慈善活动应当遵循合法、自愿、诚信、非营利的原则,不得违反社会公德、危害国家安全、损害社会公共利益和他人合法权益。中华慈善总会法律顾问张认为,组织以收取费用作为营利手段来认定志愿者,明显违背上述法律规定。公益活动的最终目的是真正让受益者受益。这些所谓的短期收费的“教学活动”,就是为了实现参与者的各种私利。这些行为不是公益,是商业,应该依法打击。

消费者权益保护领域的学者也指出,网络平台上存在大量以“支教”为名的收费项目,严重影响了正规的公益支教行为。商业机构利用志愿服务的时长来推销所谓的“支教”项目,同样触犯了法律红线,甚至有悖于社会公序良俗。

多地出台管理办法。

规范教学活动的开展

有教育学者指出,支教活动是专业的志愿服务,需要相应的资质和审批程序,不能让组织者以“支教”的名义随意开展。有志愿服务意向的团体可以在慈善机构官网查询项目并进行注册,不能单纯听网络平台的广告。许多地方也制定了加强教学活动管理的措施。

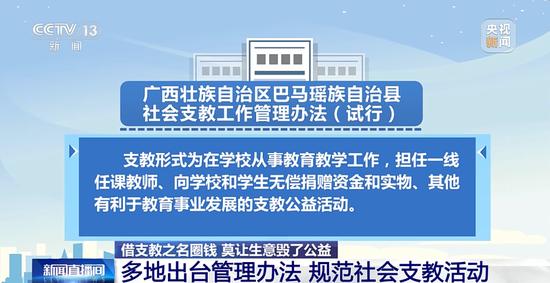

2021年,广西壮族自治区巴马瑶族自治县出台《社会教育管理办法(试行)》;

明确支教形式为在学校从事教育教学、担任一线教师、向学校和学生无偿捐赠资金和实物以及其他有利于教育事业发展的公益活动。

在当地开展支教活动的社会团体组织和个人志愿者,需以团队或个人为单位提出申请,报县级教育行政部门审批。经批准后,由教育行政部门统一安排和管理。未经县教育行政部门批准的教学视为非法。

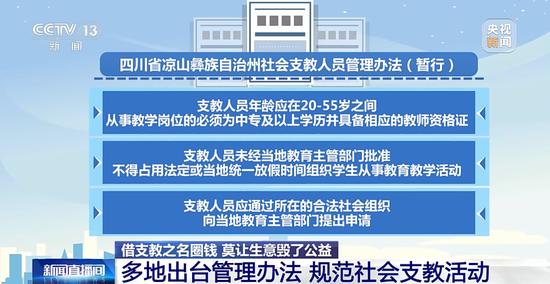

2021年,四川省凉山彝族自治州出台《社会教职人员管理办法(暂行)》,明确提出:

2021年,四川省凉山彝族自治州出台《社会教职人员管理办法(暂行)》,明确提出:教职工年龄应在20至55周岁之间,从事教学岗位的必须具有中专以上学历,并持有相应的教师资格证;

未经当地教育部门批准,教职工不得占用法定或者当地统一的节假日时间组织学生从事教育教学活动;

教职员工应通过其合法的社会组织向当地教育主管部门提出申请。

记者还从四川省凉山彝族自治州获悉,当地政府计划推出“社会捐赠教学管理网络平台”,严查“支教教研”的经营行为,防止教学之名被滥用。

明确教学流程,打击虚假教学。希望条例能真正落地,也能教出一个清正廉洁的环境,为公益保持一颗纯真无邪的心。

明确教学流程,打击虚假教学。希望条例能真正落地,也能教出一个清正廉洁的环境,为公益保持一颗纯真无邪的心。本文来源:央视新闻微信微信官方账号